校長室から

とちぎっ子学習状況調査結果その6

とちぎっ子学習状況調査結果その6

「とちぎっ子学習状況調査」の結果等から、学力向上に向けて身に付けると良いと思われる学習習慣がわかりました。

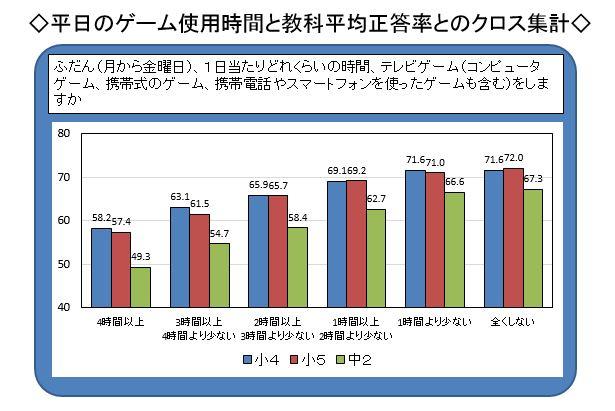

ポイントとなる学力向上の習慣は、「ゲーム使用時間は1時間以内」です。

| ○平日のゲーム使用時間について、教科平均正答率との関連を見ると、すべての学年で、平日のゲーム使用時間が少ない児童生徒の方が、教科平均正答率が高い傾向が見られる。 ○平日のゲーム使用時間が「4時間以上」と回答している児童生徒と「全くしない」と回答している児童生徒の教科平均正答率の差は、小4は13.4ポイント、小5は14.6ポイント、中2は18.0ポイントである。 ○平日のゲーム使用時間について、ゲームを2時間以上使用する児童生徒の割合は、すべての学年で、平成30年度から平成31年度にかけてやや高くなっている。 |

全ての学年で、平日のゲーム使用時間が少ない児童生徒の方が、教科正答率が高い傾向にあります。

特に、ゲームの使用時間が「全くしない」児童生徒の学力が最も高くなっています。

家庭学習時間の確保やテレビゲームが脳に与える影響を考慮するという意味でも、テレビゲーム(コンピュータゲーム、携帯式のゲーム、スマートフォンのゲーム)の使用時間はほどほどに、できるだけ1 時間以内にしましょう。

出典:平成31(2019)年度とちぎっ子学習状況調査報告書(令和元(2019)年8月栃木県教育委員会)

とちぎっ子学習状況調査結果その5

とちぎっ子学習状況調査結果その5

「とちぎっ子学習状況調査」の結果から、平均正答率と児童質問紙の回答のいくつかに相関関係があることがわかりました。

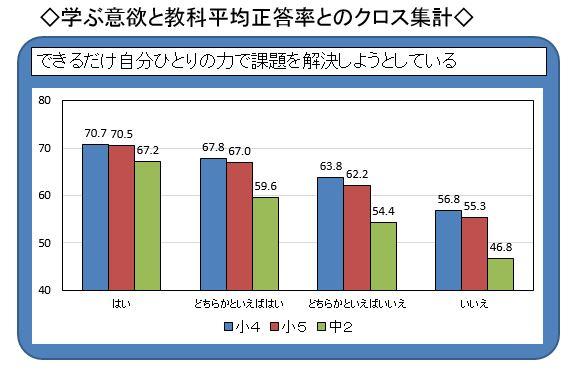

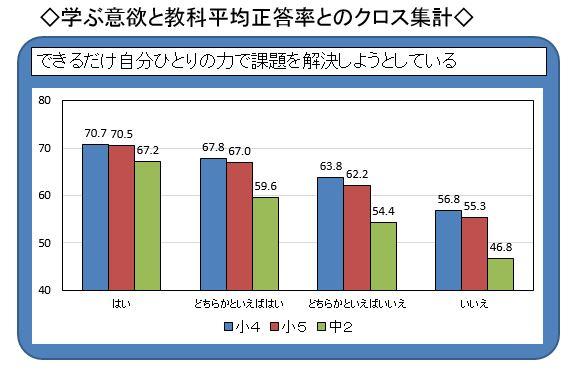

ポイントとなる学力向上10の習慣の4つ目は、「自分ひとりの力で課題を解決しようとしている」です。

| ○「できるだけ自分ひとりの力で課題を解決しようとしている」について学力との関連を見ると、肯定的な回答をしている児童生徒の方が、教科正答率が高い傾向が見られます。 |

学ぶ意欲の源の一つに、「賢くなりたい」「できるようになりたい」という「有能さへの欲求」があります。

「有能差への欲求」から、「むずかしいことに挑戦しよう」(挑戦行動)や「自分からやってみよう」(自発学習)など様々な「学習行動」として表出します。

そして、学習の過程で「有能感」や「充実感」などを感じることでさらに学ぶ意欲が高まっていきます。さらに、次の「賢くなりたい」「できるようになりたい」という新たな「有能さへの欲求」が生まれ学ぶ意欲が高まるサイクルが生まれます。

むずかしい問題に出会ったときに、「むずかしいことに挑戦しよう」(挑戦行動)や「自分からやってみよう」(自発学習)という気持ちが大切です。

なにごとにもあきらめないでねばり強く取り組みましょう。

出典:平成31(2019)年度とちぎっ子学習状況調査報告書(令和元(2019)年8月栃木県教育委員会)

とちぎっ子学習状況調査結果その4

とちぎっ子学習状況調査結果その4

「とちぎっ子学習状況調査」の結果から、平均正答率と児童質問紙の回答のいくつかに相関関係があることがわかりました。

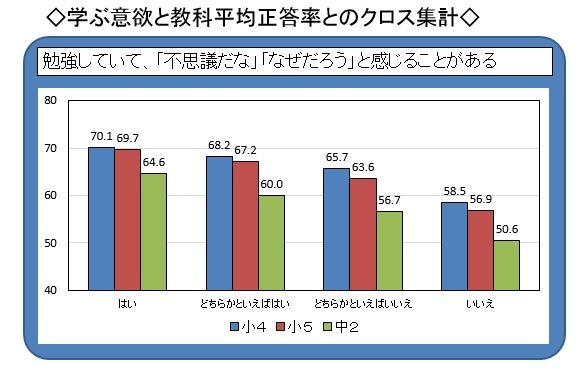

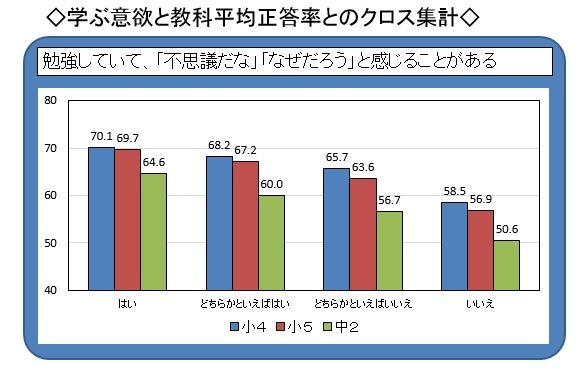

ポイントとなる学力向上10の習慣の3つ目は、「ふしぎだな」「なぜだろう」と感じることです。

ポイントとなる学力向上10の習慣の3つ目は、「ふしぎだな」「なぜだろう」と感じることです。

| ○「勉強していて『ふしぎだな』『なぜだろう』と感じることがある」について学力との関連を見ると、学習に対して関心が高い児童生徒の方が、教科正答率が高い傾向が見られます。 |

学ぶ意欲の源は、「知的好奇心」『ふしぎだな』『なぜだろう』という「欲求・動機」です。

「欲求・動機」は、様々な「学習行動」として表出します。

例えば、「調べてみよう」「探してみよう」などの情報を収集する行動です。

そして、学習の過程で「おもしろさ」「楽しさ」などを感じることでさらに学ぶ意欲が高まっていきます。

さらに次の「もっと知りたい」という新たな「欲求・動機」が生まれ学ぶ意欲が高まるサイクルが生まれます。

小学校の学習では、『ふしぎだな』『なぜだろう』という知的好奇心がスタートです。

身の回りにある『ふしぎだな』『なぜだろう』を見つけて勉強してみましょう。

出典:平成31(2019)年度とちぎっ子学習状況調査報告書(令和元(2019)年8月栃木県教育委員会)

「欲求・動機」は、様々な「学習行動」として表出します。

例えば、「調べてみよう」「探してみよう」などの情報を収集する行動です。

そして、学習の過程で「おもしろさ」「楽しさ」などを感じることでさらに学ぶ意欲が高まっていきます。

さらに次の「もっと知りたい」という新たな「欲求・動機」が生まれ学ぶ意欲が高まるサイクルが生まれます。

小学校の学習では、『ふしぎだな』『なぜだろう』という知的好奇心がスタートです。

身の回りにある『ふしぎだな』『なぜだろう』を見つけて勉強してみましょう。

出典:平成31(2019)年度とちぎっ子学習状況調査報告書(令和元(2019)年8月栃木県教育委員会)

エビングハウスの忘却曲線のお話し

エビングハウスの忘却曲線のお話し

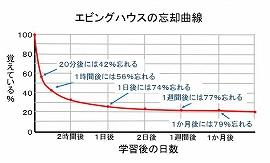

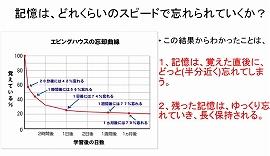

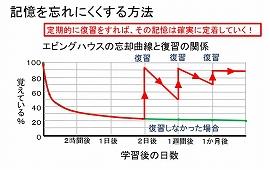

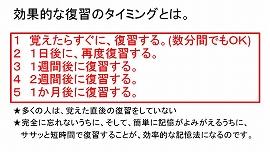

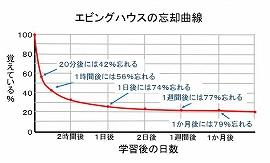

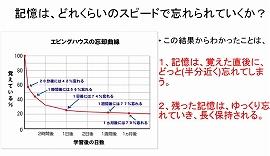

今日の全校集会では、エビングハウスの忘却曲線について話しました。

名前だけ聞くと難しそうですが、簡単に言うと「学習は、復習が大切」ということです。

記憶は、覚えた直後に忘れてしまいますが、残った記憶は、ゆっくり忘れていき、長く保持されるそうです。(20%は忘れずに記憶として残っている。)

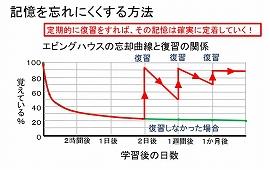

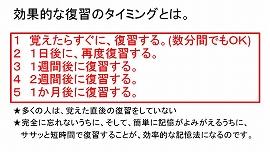

勉強したことを、1日後、2日後、1週間後、1か月後に繰り返し復習すると、忘れる量が減っていき、脳に記憶として定着していくという内容です。

エビングハウスの実験によれば、定期的に復習をすれば、その記憶は確実に定着していくそうです。

スライドの一部を載せます。家庭学習の参考にしてください。

家庭学習の自主学習で、「授業の復習」や「テスト間違い直し」に取り組むといいと思います。

とちぎっ子学習状況調査の結果からも、授業の復習をしている児童ほど平均正答率が高い傾向にあります。

「学習は、復習が大切」です。

名前だけ聞くと難しそうですが、簡単に言うと「学習は、復習が大切」ということです。

記憶は、覚えた直後に忘れてしまいますが、残った記憶は、ゆっくり忘れていき、長く保持されるそうです。(20%は忘れずに記憶として残っている。)

勉強したことを、1日後、2日後、1週間後、1か月後に繰り返し復習すると、忘れる量が減っていき、脳に記憶として定着していくという内容です。

エビングハウスの実験によれば、定期的に復習をすれば、その記憶は確実に定着していくそうです。

スライドの一部を載せます。家庭学習の参考にしてください。

家庭学習の自主学習で、「授業の復習」や「テスト間違い直し」に取り組むといいと思います。

とちぎっ子学習状況調査の結果からも、授業の復習をしている児童ほど平均正答率が高い傾向にあります。

「学習は、復習が大切」です。

とちぎっ子学習状況調査結果その3

とちぎっ子学習状況調査結果その3

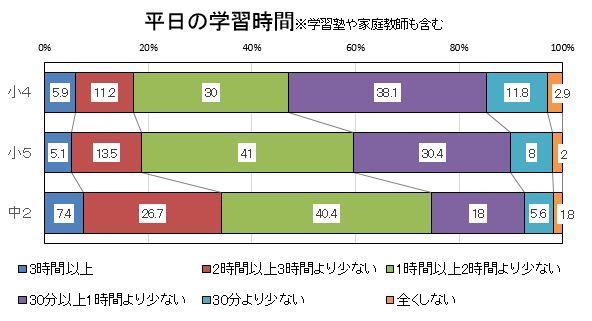

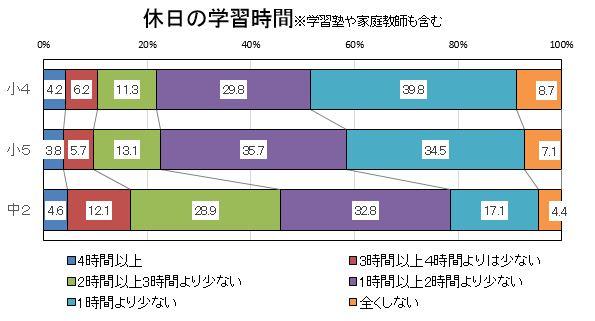

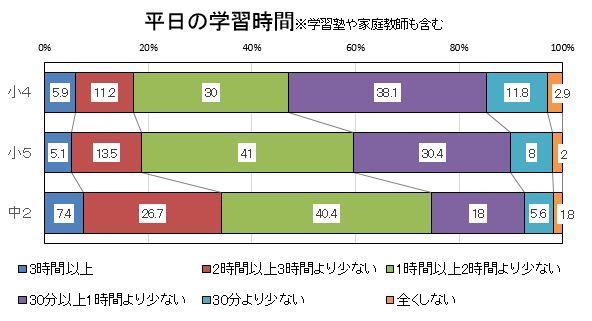

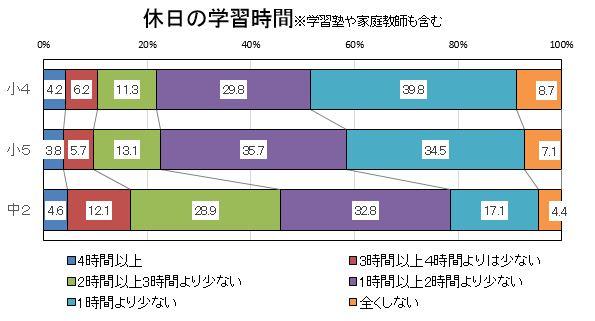

とちぎっ子学習状況調査の児童質問紙の集計結果より、シリーズの第3弾は、「家庭学習の時間」です。

家庭学習の時間について烏山小学校では、1・2年生は20~30分、3・4年生は40~50分、5・6年生は60~70分を目安にしています。

児童に配布した家庭学習の進め方をいつも見えるところにおいて家庭学習をがんばりましょう。

出典:平成31(2019)年度とちぎっ子学習状況調査報告書(令和元(2019)年8月栃木県教育委員会)

| ○平日の学習時間のグラフから、「1時間以上」学習をする割合は、小4が47.1%、小5が 59.6%、中2が74.5%で、学年が上がるにしたがって高くなっています。 ○平日に学習を「全くしない」割合は、全ての学年で3%を下回っています。 ○休日の学習時間を見ると、「2時間以上」学習をする割合は、小4が21.7%、小5は22.6%とほぼ同程度ですが、中2は45.6%で、小学生の2倍以上です。 ○休日の学習時間も学年が上がるにしたがって学習時間が長くなる傾向が見られます。 |

児童に配布した家庭学習の進め方をいつも見えるところにおいて家庭学習をがんばりましょう。

出典:平成31(2019)年度とちぎっ子学習状況調査報告書(令和元(2019)年8月栃木県教育委員会)

校内研修 プログラミング教育

校内研修 プログラミング教育

本日、総合教育センター指導主事の先生においでいただき、プログラミング教育の研修を行いました。プログラミング教育の趣旨やプログラミング的思考、実際にソフトを使用して指導法について研修をしました。

とちぎっ子学習状況調査結果よりその2

とちぎっ子学習状況調査結果よりその2

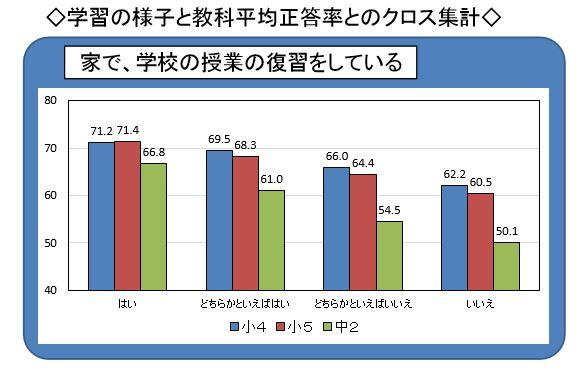

とちぎっ子学習状況調査の平均正答率と児童質問紙の回答のいくつかに相関関係があることがわかりました。

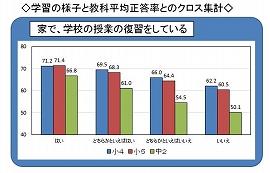

ポイントとなる学習習慣の一つは、前回紹介した「家で、学校の授業の復習をしている」について「はい」と答えた児童ほど平均正答率が高い傾向が見られました。

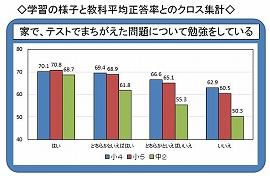

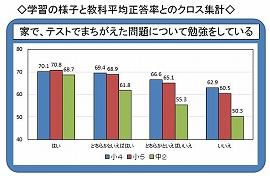

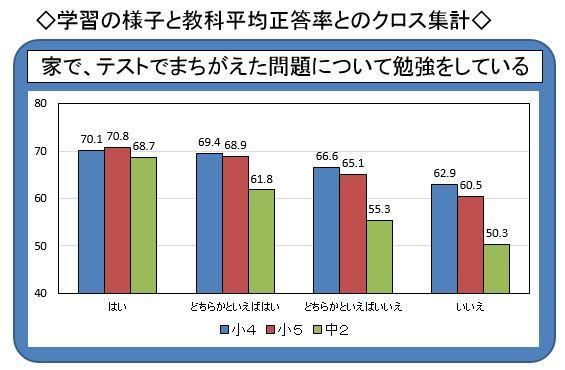

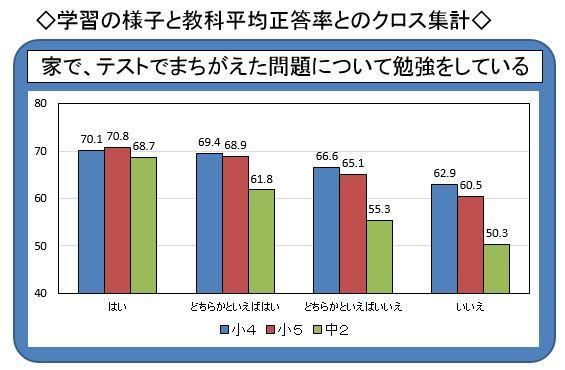

2つ目のよい学習習慣は、「家で、テストでまちがえた問題について勉強をしている」です。

下のグラフは、「家で、テストでまちがえた問題について勉強をしている」の回答と教科平均正答率との関係を表したものです。

◎家庭学習では、授業の復習と間違えた問題を勉強することが大切です。

テストの間違え直しをして授業の内容をしっかり習得しましょう。

自主学習ノートをつくって間違えた問題のやり直しをする習慣を付けましょう。

出典:平成31(2019)年度とちぎっ子学習状況調査報告書(令和元(2019)年8月栃木県教育委員会)

ポイントとなる学習習慣の一つは、前回紹介した「家で、学校の授業の復習をしている」について「はい」と答えた児童ほど平均正答率が高い傾向が見られました。

2つ目のよい学習習慣は、「家で、テストでまちがえた問題について勉強をしている」です。

下のグラフは、「家で、テストでまちがえた問題について勉強をしている」の回答と教科平均正答率との関係を表したものです。

| ○グラフから、どの学年でも「家で、テストでまちがえた問題について勉強している」に対して、「はい」と回答している児童生徒の平均正答率が高いことがわかります。 ○また、学年が上がるにつれて、その差が大きくなります。 ○「家で、学校の復習をしている」、「家で、テストでまちがえた問題について勉強している」について、学んだことを振り返る習慣が身に付いている児童生徒の方が、教科正答率が高い傾向が見られることがわかります。特に、中2になるとその差が顕著で、正答率で18.4点もの差がみられます。 |

テストの間違え直しをして授業の内容をしっかり習得しましょう。

自主学習ノートをつくって間違えた問題のやり直しをする習慣を付けましょう。

出典:平成31(2019)年度とちぎっ子学習状況調査報告書(令和元(2019)年8月栃木県教育委員会)

H31とちぎっ子学習状況調査結果よりその1

H31とちぎっ子学習状況調査結果よりその1

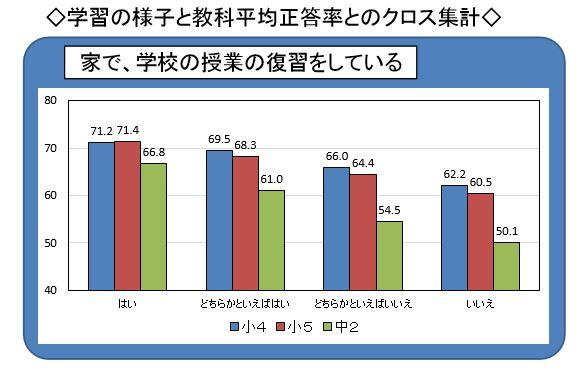

「平成31年度とちぎっ子学習状況調査」の結果から、家庭での学習の様子と教科平均正答率との関係をまとめたものが栃木県教育委員会から出されています。

家庭での学習について、お子様と話をする際の参考にしていただければと思います。

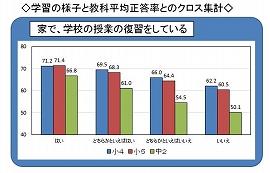

学力向上のための良い習慣の一つ目は、「家で、学校の授業の復習をしている」です。

○小学生のうちから学校の授業の復習をする習慣が身に付くといいですね。

○自主学習ノートに授業の復習をするとよいでしょう。

出典:平成31(2019)年度とちぎっ子学習状況調査報告書(令和元(2019)年8月栃木県教育委員会)

家庭での学習について、お子様と話をする際の参考にしていただければと思います。

学力向上のための良い習慣の一つ目は、「家で、学校の授業の復習をしている」です。

| ○グラフから、どの学年でも「学んだことをふり返る習慣が身についている児童生徒の方が、教科正答率が高い傾向が見られます。 ○学年が上がるにつれて、平均正答率の差が大きくなります。 ○特に、中2では平均正答率に大きな差が見られます。 |

○自主学習ノートに授業の復習をするとよいでしょう。

出典:平成31(2019)年度とちぎっ子学習状況調査報告書(令和元(2019)年8月栃木県教育委員会)

烏山小学校同窓会総会

烏山小学校同窓会総会

本日17:30より、令和になって初めての同窓会総会を開催しました。

平成30年度の行事、決算報告と令和元年度の行事、決算報告、並びに役員改選を承認していただきました。また、その他として、創立150周年に関することも話題にあがりました。

ご多用のところお世話になりました。

平成30年度の行事、決算報告と令和元年度の行事、決算報告、並びに役員改選を承認していただきました。また、その他として、創立150周年に関することも話題にあがりました。

ご多用のところお世話になりました。

本館トイレ洋式化完了しました

本館トイレ洋式化完了しました

子どもたちがいない夏休み期間中に、本館のトイレを和式から洋式にする工事を行いました。

工事は昨日までに完了し、2学期から洋式トイレが使用できます。

男子トイレに2つ、女子トイレに3つ設置しました。

北舎の様式化については、来年度になります。

床もきれいになりました。

工事は昨日までに完了し、2学期から洋式トイレが使用できます。

男子トイレに2つ、女子トイレに3つ設置しました。

北舎の様式化については、来年度になります。

床もきれいになりました。

同窓会役員会

同窓会役員会

本日、17:30より同窓会役員会を開催しました。会計監査、定期総会についての話し合いを行いました。

同窓会定期総会は、9月4日(水)17:30より、烏山小学校生活相談室で開催予定です。ご参加の程、よろしくお願いいたします。

同窓会定期総会は、9月4日(水)17:30より、烏山小学校生活相談室で開催予定です。ご参加の程、よろしくお願いいたします。

校内研修その2

校内研修その2

校内研修の第2弾として「Q-Uの活用研修」を行いました。総合教育センター教育相談部の細井先生を講師にお招きし、Q-Uに関する説明と実際の分析、活用について演習を行いました。今回学んだことを生かし、今後より効果的な活用を図っていこうと思います。

校内研修その1

校内研修その1

本日、スクールカウンセラーの秋場先生に、児童理解に関する講話をしていただきました。3つの具体的なテーマで、詳しく、そしてわかりやすく話していただきました。2学期からの児童指導に生かしていきたいと思います。

第1回学校評議員会

第1回学校評議員会

本日、学校公開に合わせ、今年度第1回目となる学校評議員会を開催しました。

学校から今年度の教育目標や経営方針等について説明をした後、質疑や情報交換を行いました。頂いたご意見は、今後の学校運営に生かしていきたいと思います。

ご多用のところ、ありがとうございました。

次回の学校評議員会は、第2回学校公開日と同じ10月9日(水)の予定です。

学校から今年度の教育目標や経営方針等について説明をした後、質疑や情報交換を行いました。頂いたご意見は、今後の学校運営に生かしていきたいと思います。

ご多用のところ、ありがとうございました。

次回の学校評議員会は、第2回学校公開日と同じ10月9日(水)の予定です。

校内研修

校内研修

研究授業終了後、授業研究会を行いました。本日の授業のふり返りや日頃疑問に思っている点等について、グループで話し合ったり、中山先生からアドバイスを頂いたりしました。

ホームページアクセス数が市内1位になりました

ホームページアクセス数が市内1位になりました

これまで那須烏山市の小中学校で1番アクセス数が多かったのが、A小学校でした。

A小学校の12:30現在のアクセス数は、767067でした。

烏山小学校のホームページへのアクセス数が12:30現在

768306となりました。

アクセス数がA小学校を抜いて那須烏山市内で1位となりました。

2年前の2017年の4月ごろは、アクセス数で20万離れていました。

更新頻度を上げて各学年でほぼ毎日更新するようになり、ついに逆転することができました。

「毎日ホームページを楽しみにしています。」という声も聞かれます。

これからも烏小の子どもたちの様子をお伝えしますのでよろしくお願いします。。

なお、現在5年生の臨海自然教室の様子を随時更新しています。

ぜひ、ご覧ください。

この記事いいね!と思ったら、 を押してください。 ↓

を押してください。 ↓

A小学校の12:30現在のアクセス数は、767067でした。

烏山小学校のホームページへのアクセス数が12:30現在

768306となりました。

アクセス数がA小学校を抜いて那須烏山市内で1位となりました。

2年前の2017年の4月ごろは、アクセス数で20万離れていました。

更新頻度を上げて各学年でほぼ毎日更新するようになり、ついに逆転することができました。

「毎日ホームページを楽しみにしています。」という声も聞かれます。

これからも烏小の子どもたちの様子をお伝えしますのでよろしくお願いします。。

なお、現在5年生の臨海自然教室の様子を随時更新しています。

ぜひ、ご覧ください。

この記事いいね!と思ったら、

を押してください。 ↓

を押してください。 ↓

[投票する]のボタンを知っていますか?

[投票する]のボタンを知っていますか?

日誌(ブログ)の記事の下にある「投票する」のボタンがあるのをご存じですか?

「投票する」は、Facebookにある「いいね!」と同じように、「この記事が面白い」、「楽しい」などと思ったら、ボタンをポチッと押していただけるとたいへんうれしいです。

各学年のブログも毎日更新する学年も出てきました。

投票がたくさんあると先生方も書く励みになります。

応援をよろしくお願いします。

最近では投票数が32になった日誌がありました。

この記事いいね!と思ったら、 を押してください。 ↓

を押してください。 ↓

「投票する」は、Facebookにある「いいね!」と同じように、「この記事が面白い」、「楽しい」などと思ったら、ボタンをポチッと押していただけるとたいへんうれしいです。

各学年のブログも毎日更新する学年も出てきました。

投票がたくさんあると先生方も書く励みになります。

応援をよろしくお願いします。

最近では投票数が32になった日誌がありました。

この記事いいね!と思ったら、

を押してください。 ↓

を押してください。 ↓

校長室から 運動会の準備が整いました

校長室から 運動会の準備が整いました

青空の下、運動会の準備が整いました。

とてもいい天気です。

雨が降ったおかげでグラウンドコンディションは最高です。

とてもいい天気です。

雨が降ったおかげでグラウンドコンディションは最高です。

校長室から 運動会当日の教室

校長室から 運動会当日の教室

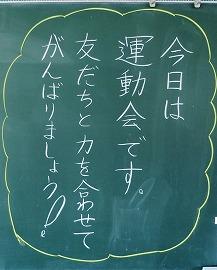

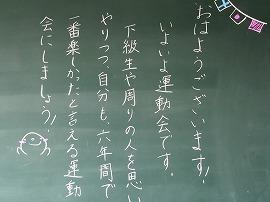

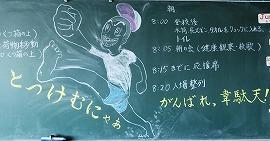

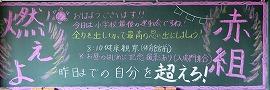

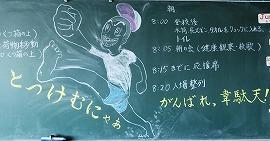

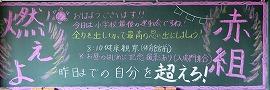

運動会の朝、教室の黒板に担任の想いが書いてありました。

暑い中でも一生懸命に練習してきた成果を今日の運動会で発揮して欲しいと思います。

暑い中でも一生懸命に練習してきた成果を今日の運動会で発揮して欲しいと思います。

校長室から 児童の見守りについて

校長室から 児童の見守りについて

本日、川崎市において小学生が登校中に事件に巻き込まれ、命を失うという痛ましい事案が発生しました。

烏山小学校では、昼休みに臨時に集まり、この事件の概要を職員に伝えました。

帰りの会で担任から次のことを伝えるよう話しました。

1 不審者に注意して見かけたら近づかないこと

2 危険を感じたら近くの家に逃げ込みこと

3 近くの大人に知らせること

4 こども110番の家を確認しておくこと

など、危険からすぐに逃げるなどの行動をとるように子どもたちに伝えます。

合わせて、職員には、本日下校の際、坂の下まで付き添って見送るように指示しました。

保護者の皆様におかれましては、児童の登下校の安全について家庭でもお話しをしていただくなど、ご配慮・ご協力をお願いします。

烏山小学校では、昼休みに臨時に集まり、この事件の概要を職員に伝えました。

帰りの会で担任から次のことを伝えるよう話しました。

1 不審者に注意して見かけたら近づかないこと

2 危険を感じたら近くの家に逃げ込みこと

3 近くの大人に知らせること

4 こども110番の家を確認しておくこと

など、危険からすぐに逃げるなどの行動をとるように子どもたちに伝えます。

合わせて、職員には、本日下校の際、坂の下まで付き添って見送るように指示しました。

保護者の皆様におかれましては、児童の登下校の安全について家庭でもお話しをしていただくなど、ご配慮・ご協力をお願いします。